新型单氟取代醚电解质助力宽温域锂金属电池

发布时间:2024-12-26

新型单氟取代醚电解质助力宽温域锂金属电池

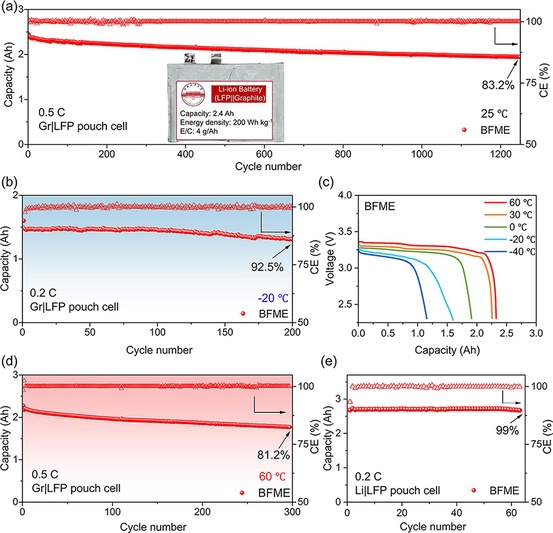

合肥工业大学项宏发教授和黄志梅副教授团队提出并合成了一种具有强溶解能力的单氟化线性醚—双(2-氟乙氧基)甲烷(BFME)电解质。该电解质的-OCH2O-结构和在β-C位置上的氟取代,使BFME电解质对Li+具有适中的亲和力,在提高离子电导率的同时降低了Li+的脱溶剂能垒。此外,该电解质可形成较多阴离子参与的溶剂化结构,在降低离子脱溶剂化能垒的同时能够在电极表面形成富含LiF的界面膜,使得石墨负极的初始库仑效率(CE)达到94.9%,锂沉积/剥离效率达到99.8%。基于此,Graphite||LiFePO4软包电池在25°C、-20°C和60°C下经过1250、200和300个循环后,分别保持了83.2%、92.5%和81.2%的容量保持率。此外,容量为3 Ah的Li||LFP软包电池在经过65次循环后,容量保持率仍高达99%,验证了BFME电解质在稳定界面和拓宽锂离子电池及锂金属电池温度适应性方面的有效性。该文章发表在国际顶级期刊Angewandte Chemie International Edition上。

研究内容:合成了具有单氟代以及缩醛结构的氟代醚,该结构对锂离子具有适中的亲和性,能均衡电解质的离子电导率和离子去溶剂化能垒,在提高电导率的同时降低离子的去溶剂化能垒;同时,该类电解质可形成更多阴离子参与的溶剂化结构,在电极界面形成富含氟化锂的固态电解质膜,显著提高了石墨负极的初始库仑效率(94.9%)和锂沉积/剥离效率(99.8%)。保证电解质在宽的工作范围内具有较高的界面稳定性和循环寿命。

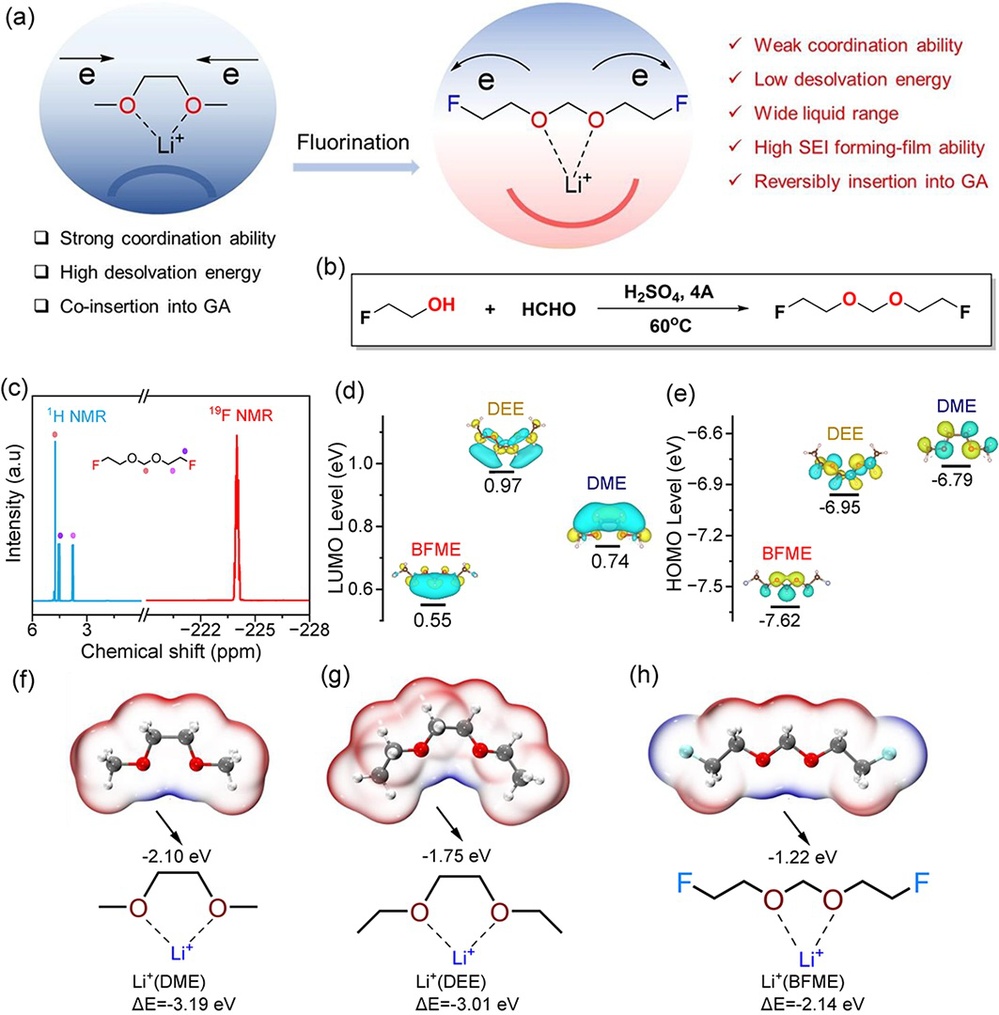

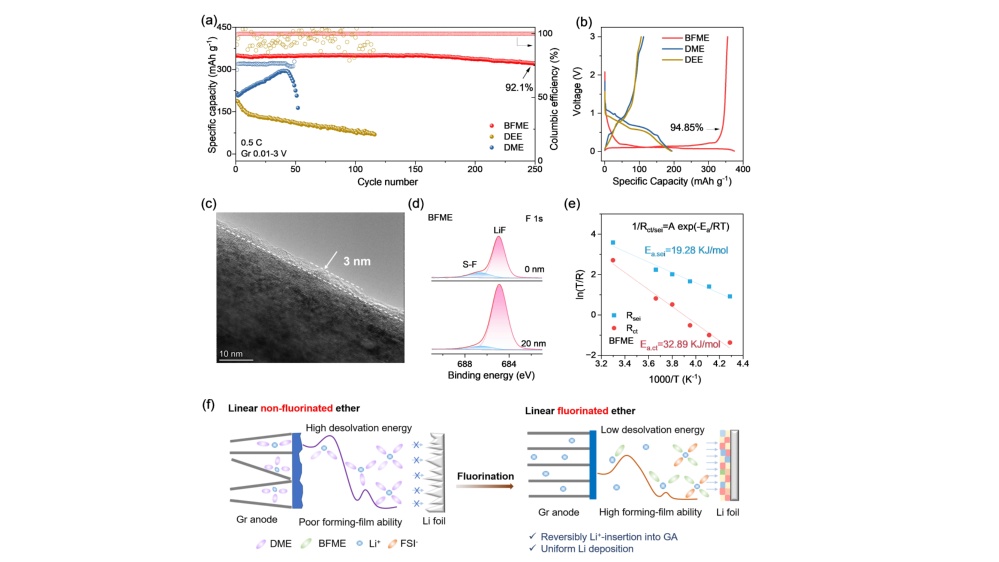

图1:展示了单氟化醚BFME的分子设计原理、合成路线、核磁共振谱图以及与锂离子的相互作用。分析指出,BFME的分子结构设计有助于降低与锂离子的亲和力,从而减少了解溶剂化能垒,并通过理论计算证实了这一点。

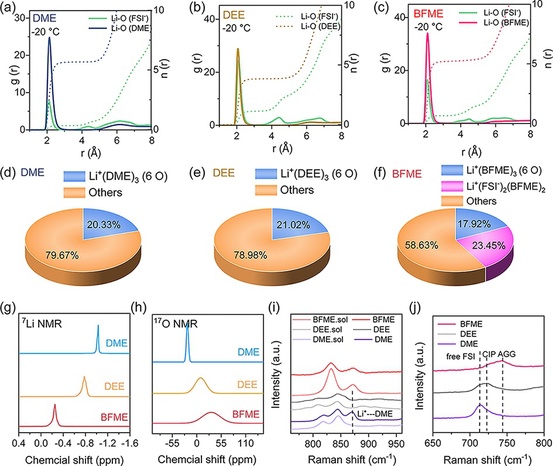

图2:通过分子动力学模拟,揭示了不同醚基电解液中锂离子的溶剂化结构。BFME电解液显示出更多的阴离子参与的溶剂化结构,这有利于在电极表面形成富含无机物和高离子导电性的固体电解质界面(SEI)膜。

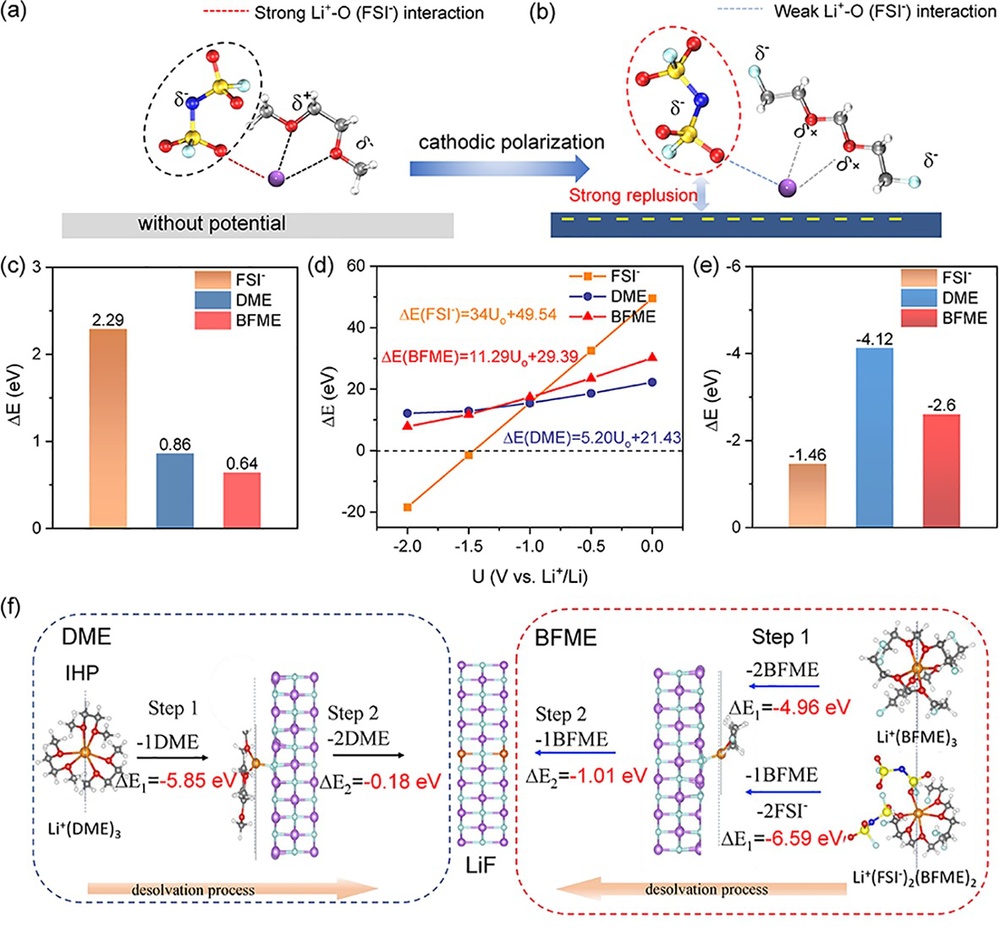

图3:描述了锂离子在电解液中的解溶剂化过程以及在电极-电解液界面上的相互作用。BFME电解液由于其弱溶剂化能力,降低了锂离子的解溶剂化能垒,并提高了锂离子的迁移数。

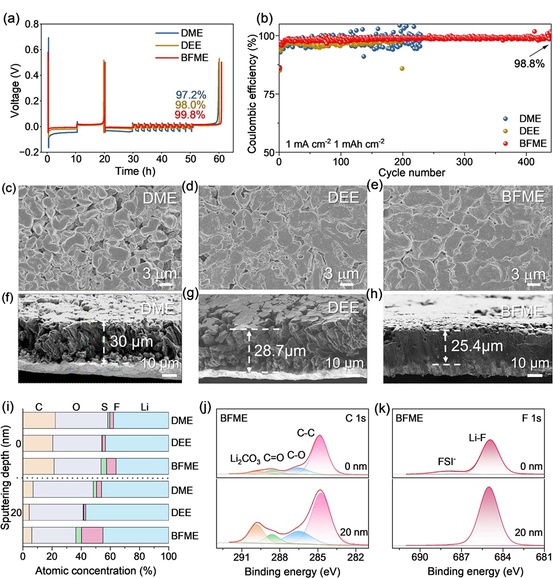

图4:展示了锂在不同电解液中沉积/剥离的可逆性测试结果。BFME电解液实现了高平均库仑效率和低成核过电位,通过扫描电子显微镜(SEM)观察到在BFME电解液中沉积的锂形态更为均匀致密。

图5:通过循环后的石墨负极的透射电子显微镜(HR-TEM)和X射线光电子能谱(XPS)分析,揭示了BFME电解液在石墨负极表面形成的SEI膜的化学组成和结构。此外,还评估了锂离子在石墨负极中的插入/提取反应动力学。

图6:展示了在不同温度下,使用BFME电解液的商业化锂离子电池(Gr||LFP软包电池)的长期循环性能。结果表明,BFME电解液使得电池在宽温度范围内具有出色的循环稳定性和高容量保持率。

结论:总而言之,该研究合成了一种单氟化醚,作为宽温度范围下适用于锂离子电池(LIBs)和锂金属电池(LMBs)的优质液态电解质溶剂。与大多数高氟化度的氟醚不同,该研究的BFME电解质在-OCH2O-结构的β-C上进行了氟取代,具有提高的离子电导率和低的去溶剂化能垒,并且促进了阴离子参与的溶剂化结构的形成。借助这种溶剂化结构,可以在电极表面形成坚固且高锂离子导电的富含LiF的固体电解质界面(SEI)膜,石墨负极的初始库仑效率(CE)高达94.9%,锂金属负极的库仑效率为99.8%。得益于BFME电解质界面处较低的脱溶能和高离子迁移速率,Gr||LFP软包电池在-40°C至60°C的温度范围内展现出优异的循环寿命。同时,容量为3 Ah的Li||LFP软包电池表现出高界面稳定性和优异的循环性能。因此,该工作电解质设计方面有效平衡了电解质氧化稳定性、离子导电性和脱溶能垒等关键技术指标,并基于此提供了一种实现高性能锂金属电池和锂离子电池长循环性能的电解质设计策略。

四、文献详情

Xue, Y., Wang, Y., Zhang, H., Kong, W., Zhou, Y., Kang, B., Huang, Z., & Xiang, H. (2024). Molecular Design of Mono-Fluorinated Ether-Based Electrolyte for All-Climate Lithium-ion Batteries and Lithium-Metal Batteries. Angewandte Chemie International Edition. Advance online publication.

https://doi.org/10.1002/anie.202414201